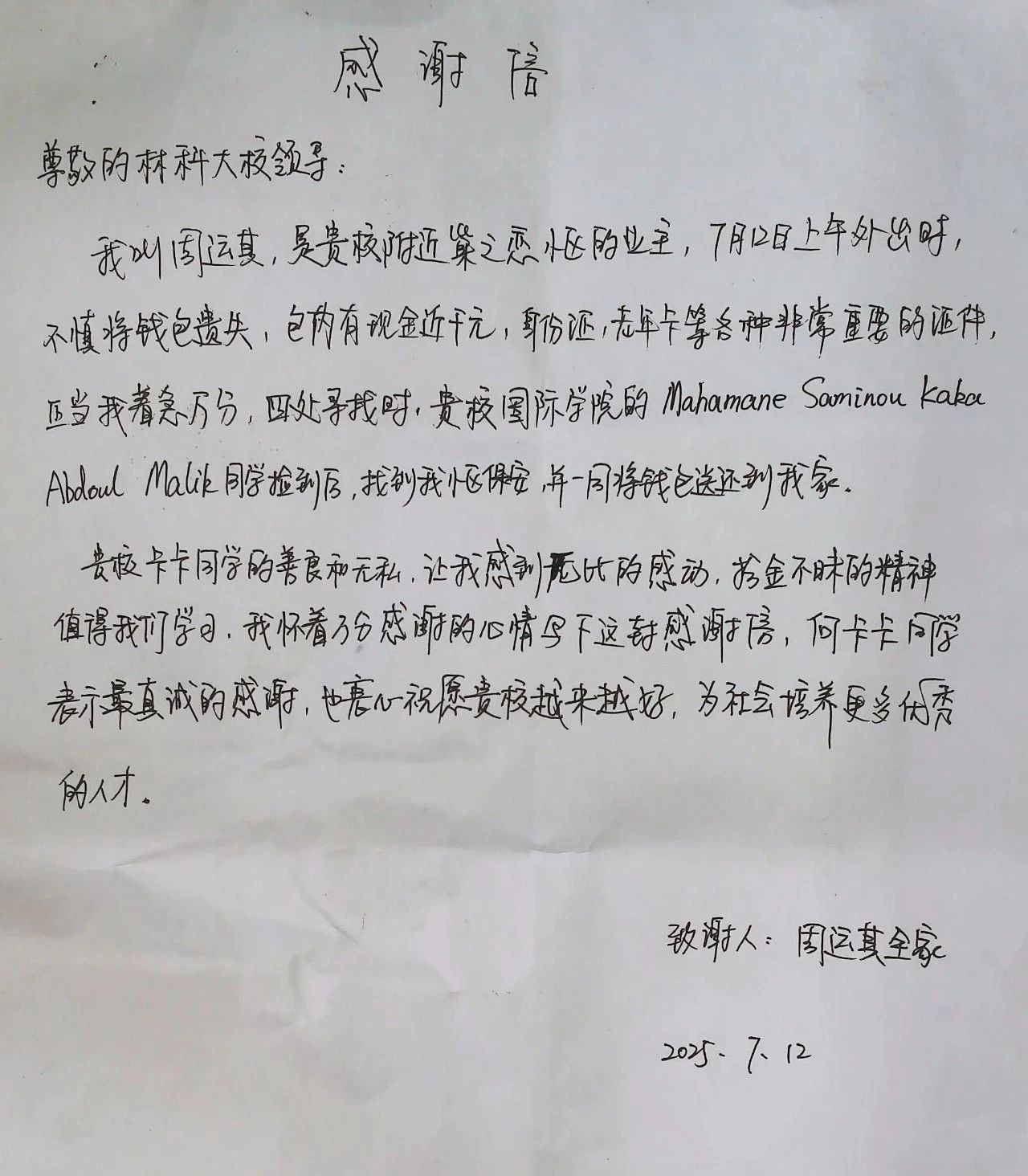

盛夏的长沙,热浪裹挟着蝉鸣,中南林业科技大学国际学院的走廊里,一封被汗水浸湿边角的感谢信静静躺在学院党总支副书记的办公桌上。7月14日下午两点多钟,60多岁的闵女士顶着烈日推开学院大门,额角的汗珠顺着皱纹滚落,却掩不住眼里的激动:“我要当面谢谢那个非洲小哥!他说‘不是我的,一分也不能拿’——这句话让我想起我们老辈人常讲的道理!”

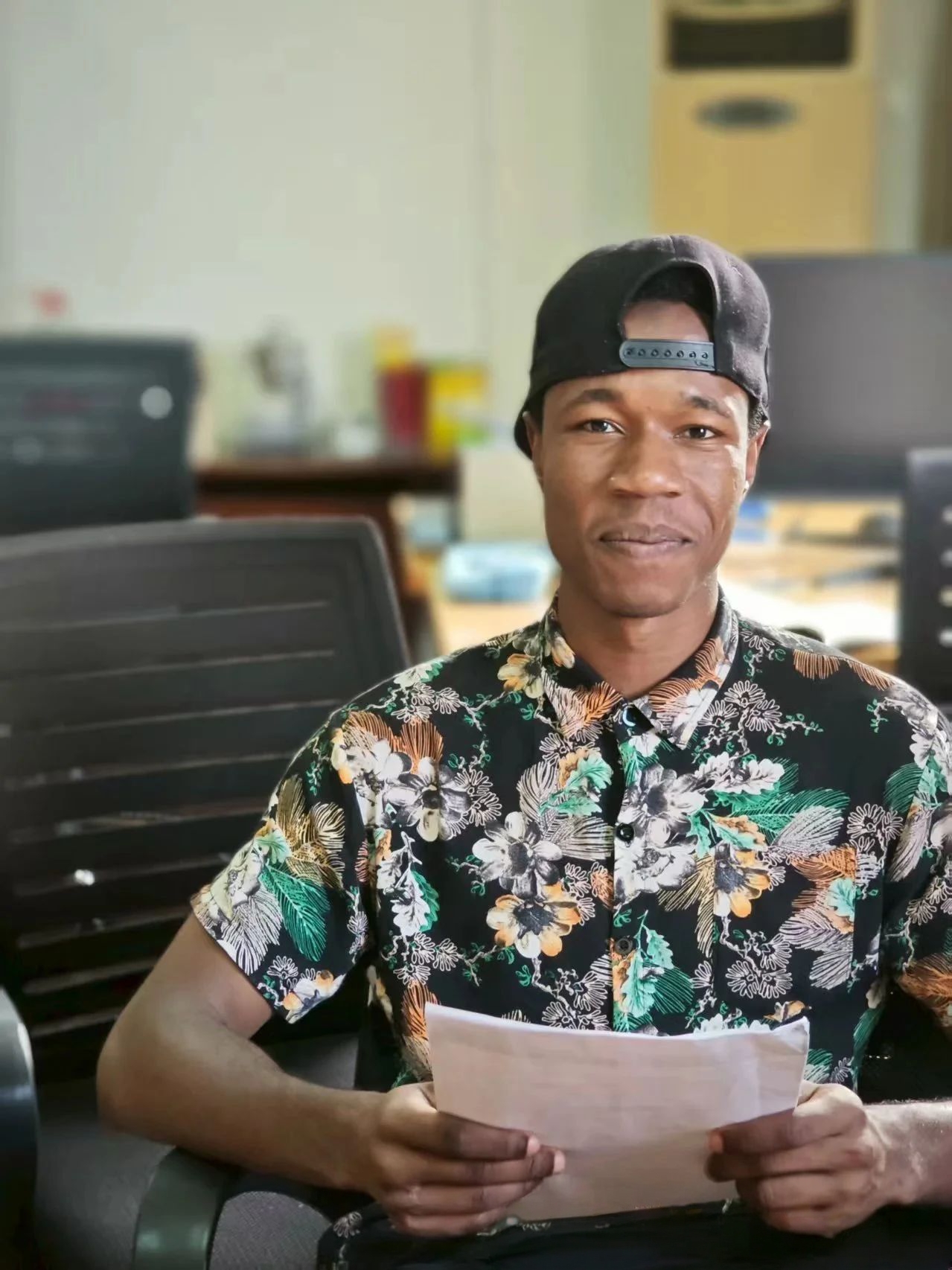

这封带着温度的感谢信,讲述了一个关于人性本善、文化共鸣的中国式善举——故事的主角是我校国际学院2023级国际经济与贸易本科专业的留学生、中文名叫“卡卡”的尼日尔青年。

信拾金不昧:不为近千元现金所动的美德

7月12日上午,卡卡像往常一样,去学校附近的超市采购生活用品。走在路上,他突然发现,路边草丛里似乎有一个黑色钱包。他蹲下身子定睛一看,果然是一个钱包。诧异间,他环顾了一下四周,空无一人。

“我打开看到里面有人民币、身份证、银行卡,还有老年卡。”卡卡回忆道。他数了数,现金有近千元。对家庭经济困难的卡卡来说,这是一个不小的数目,足够缓解他这个月的开销压力。但他的第一反应却是:“这不是我的钱,我不能拿。”

这个朴素的念头,源自他在中南林科大课堂上学到的中国俗语——“非分之财不可取”。尽管家庭经济困难,尽管他的学费是以分期付款的形式缴纳的,但是卡卡同学始终记得国际学院的老师说过:“中国的传统文化里,‘君子爱财,取之有道’是最基本的道理。”

顺藤摸瓜:跨越语言的温暖接力

通过钱包里身份证,卡卡获取了闵女士的姓名和家庭住址。“我中文虽然不算特别好,但‘地址’和‘名字’能看懂。”卡卡说。他想起老师常说的那句话:“赠人玫瑰,手有余香”,更想起自己认同的中国价值观——“不属于自己的东西,再难也要还回去”。

卡卡拿着钱包,不断问路,终于找到了闵女士所住的小区。遗憾的是,卡卡被小区门卫拦下。卡卡用不太熟悉的中文说明了来意后,保安被他的善举所感动,主动陪着卡卡一起去找闵女士的楼栋和房号。

当面交付:汗珠里的真诚共鸣

顶着烈日,卡卡在小区保安的陪同下,敲开了闵女士的家门。开门的是闵女士的老公,看到一位非洲青年站在门口,手里还拿着钱包,不禁皱起眉头:“谁啊?”“我们是来送钱包的!”保安解释后,闵女士从房间里快步走出。当她接过卡卡递来的钱包,清点后发现现金分文未少,身份证、银行卡、老年卡等重要证件一样不少时,她和老公立刻想起上午的焦急——钱包是闵女士外出买菜时不慎遗失的。闵女士还因此被老公埋怨“怎么这么不小心”。

看到他(卡卡)时,我老公还纳闷怎么是个外国小伙儿。”闵女士回忆,“后来保安说他是专门来送还钱包的,我当时就眼眶发热!”她拉着卡卡的手连声道谢,提出要给几百元现金作为酬谢,却被卡卡用中文坚定拒绝:“不用不用,不是我的,一分也不能拿!”

双向奔赴:跨国善意照亮教育初心

7月14日下午,闵女士冒着近40度的高温,步行至中南林业科技大学国际学院。她走进学院党总支副书记办公室时,额头的汗珠顺着脸颊滑落,手里紧攥着那封手写的感谢信:“我一定要当面谢谢他!这么热的天,他大老远跑来还钱包,比空调还让人心里凉快!他说‘不是我的,一分也不能拿’,这话我们中国人听了都感动!”

副书记接过信时,信纸因汗水微微卷边,却掩不住闵女士激动的声音:“我老伴儿一开始还不理解,说‘一个外国留学生图什么’,可这个孩子用行动告诉我——善良不分国籍,有些道理全世界都懂!”

尽管家庭经济困难,但是卡卡仍以勤奋刻苦的学习态度和对中国文化的深刻认同脱颖而出——他在中国传统文化课上表现积极,常说“中国的‘君子爱财,取之有道’和我家乡的价值观很像”;他的中文水平在同年级的留学生中名列前茅,能流畅表达复杂情感;生活中他节俭朴素,却始终记得老师说的“做人比成绩更重要”。

“在中国,我学到了比专业知识更珍贵的东西。”卡卡用流利的中文说到,“老师常常教我们这样一个道理,“不义而富且贵,于我如浮云”,这是做人的底线。我想成为让中国人感到温暖的人。”

中国式善举的温度

一个钱包串起跨国善举,一句“不是我的,一分也不能拿”传递文明共鸣。卡卡的义举,不仅是他个人品德的闪光,更是中南林科大培养“知华友华”国际人士之育人理念的生动注脚——当留学生真正理解并践行中华优秀传统文化,他们便成为了连接中国与世界的温暖桥梁。

这个夏天,卡卡用行动告诉我们:真正的善意不需要华丽的语言,它是中国人常说的“该做之事”,也是全世界都能懂的人性之光。